温馨提示:试用结束,您未购买云采集正式版授权,采集内容失败!!购买授权价格实惠,最低2元起。

购买一年正式版授权的用户,请联系智伍应用在线客服定制一个特定关键词,比如:同城新闻资讯、或者特定行业的内容等

温馨提示:试用结束,您未购买云采集正式版授权,采集内容失败!!购买授权价格实惠,最低2元起。

购买一年正式版授权的用户,请联系智伍应用在线客服定制一个特定关键词,比如:同城新闻资讯、或者特定行业的内容等

请微信扫一扫下面的二维码,在线支付成功之后,自动开通正式版授权

如果上面的二维码无法显示,请手工复制下面的链接地址,在浏览器打开微信扫码支付

http://www.zhiwu55.com/authorization/?appid=9DBFCEE621EC491362D962719E604C09&webview=yes

根据现在的人才市场价,您招一个小编,帮助您发布内容,市场价一个月工资最少都要好几千块,还要帮小编买五险一金,并且只工作8小时,工作时间还会偷懒。如果您有一个强大的AI云采集系统,完全可以替换小编,可以根据您设置的关键词内容,一天24小时不间断帮您采集发布相关内容,大大的帮您降本增效!

响应广大用户的强烈要求,准备采购一批高性能服务器和聘请3名专业技术人员,搞特定关键词内容采集和无人值守自动采集、ChatGPT人工智能自动评论和回复,等等非常多的实用功能,真正做到可以采集任何内容,能替换人类小编,要顺利完成这些升级,成本很高,压力很大,希望您能分担一点,您支付的费用主要用于产品的持续开发和更新,收费是为了更好的服务用户,能长长久久的把这个产品搞下去,并且越来越好,希望用户理解和支持!!如果全部新功能都完成了,好用了,价格将会上涨至少2倍以上,现在购买享受实惠的价格,不要错失低价上车的机会,购买之后,后续的更新升级免费!!

有任何问题,请联系智伍应用在线客服微信号:ccccyyyy4444,或者QQ:155120699

编注:我们会不定期挑选 Matrix 最优质的文章,展示来自用户的最真实的体验和观点。 文章代表作者个人观点,少数派仅对标题和排版略作修改。 ⚠️写在前面的声明 这是一篇面向预算有限、乐于动手探索和折腾的个人用户的 DIY 入门分享。核心目标是用最低成本体验组装 NAS 的过程和乐趣,满足个人基础存储需求。 本文方案追求高性价比(大量使用二手配件),并在稳定性和安全性方面有所妥协,不适合用于存放不可替代的唯一重要数据,亦非企业级或高可用性方案。 如果读者对数据安全性与可靠性有更高要求,建议优先选购大品牌 NAS(如群晖、威联通、绿联),以及希捷酷狼、西数红盘等 NAS专用盘。 ▍本文核心观点及注意事项 数据安全架构:笔者有多块存放资料的既有硬盘,组装 NAS 旨在让自己的多台设备访问这些硬盘的文件,因此偏重灵活性(可以按需更换单盘),明确不采用任何磁盘阵列方案,磁盘层级无冗余。 硬件选择:笔者的方案大量使用二手主板、CPU、内存,长期可靠性存在一定风险。电源选择全新产品,硬盘在使用前检查 S.M.A.R.T. 和扇区以确认无故障,核心配件使用知名品牌(即使是二手),这些是重要安全保障点,请务必坚持这点。 平台局限:基于年代较早的 H61 平台,存在性能有限、扩展性弱、原生仅百兆网卡等不足。强烈建议读者选择支持原生千兆甚至 2.5G 网卡的新平台(即使也选二手)以提升网络性能。 系统连接方案:文中因 SATA 口不足使用了USB 转接方案扩展数据盘。此方案更多是一种后备方案,在长期稳定性、速度和可靠性方面均劣于原生连接,请知悉风险并谨慎评估是否采用该方案。更推荐选择原生支持更多 SATA 口,或自带 M.2 接口的主板。 稳定性评估:笔者的良好体验基于近两个月的运行,但长期(如一年以上)高负载运行的稳定性尚需时间验证。二手硬件老化存在不确定性。 功耗提示:虽选用低功耗 CPU(i3-3240T),但老平台搭配小 1U 电源的整体能效不如现代专用 NAS 或新低功耗平台(如搭载 Celeron J4125 的平台),长期运行电费是需考虑的因素。

本文旨在分享作者个人成功的 DIY 探索路径和思考,适合有相似兴趣和预算考虑的朋友参考。欢迎基于此方案进行建设性讨论与经验分享! 我是安小匠,玩电脑玩硬件的创作者。 当你拥有海量的数据要存储,或者要备份来自不同设备的大量数据,同时还想从多台设备访问这些数据时,那就是时候给自己准备一台 NAS 了。一台 NAS,就能成为你的数据存储中心,帮助你更为集中管理各种资料,还不失便捷性。 在长期使用电脑和手机的过程中,我自然也积累了大量的多媒体、文档等资料,让我觉得是时候该配备一台 NAS 了。但我自己又是一个热爱动手的「技术宅」,直接买现成的 NAS 总差点意思,不符合我的探索精神。于是,我决定,自己买零件、自己动手,组装一台属于我自己的 NAS。 截至完稿时,我的 NAS 已经使用了近两个月,体验非常流畅。坐在自己亲手搭建的 NAS 旁,听着散热风扇的呢喃,细数 NAS 上的数据,满怀着数据存储丰衣足食的成就感,我来与大家分享我组装 NAS 的过程与心得,相信能给屏幕前正在阅读的你带来一些启发。 省流:我的硬件清单

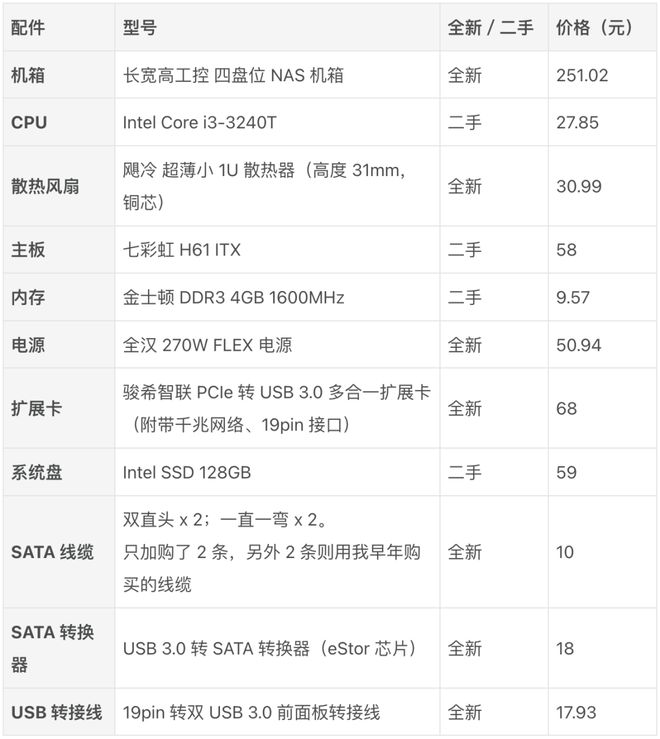

没错,这台就是我组装的 NAS 家用 NAS 的本质就是一台特殊用途的家用电脑,虽然机箱规格为数据存储量身定制,与普通机箱和笔记本有些差异,但装机的原理是完全相通的。 为了方便读者快速参考,我先把我的 NAS 装机单罗列如下(不含数据盘):

合计:601.3 元。 至于数据盘,由于选择了笔者已有的、存放数据的机械硬盘,因此价格不计算在内。 配件选型:二手与全新兼顾,体现性价比 考虑到我使用 NAS 的首要目的是存储,然后才兼顾 Docker 等高阶应用,因此我的方针是「节约成本、充分利用资源」,二手配件自然成为了我首先考虑的对象,再辅以全新的配件。 现在市面上有很多从旧电脑、旧服务器上淘汰下来的电脑配件,看起来旧,但依然保有可观的质量和性能,价格却低廉不少。这让喜欢「捡垃圾」的我狂喜,对我来说,能让这些硬件跑起来,达成我的目标,莫过于天大的喜事。 ⚠️特别注意: 为了数据和设备安全起见,只有处理器、主板、内存等部件选择二手,硬盘和电源原则上要选择全新的。 即使你要用 NAS 来读取现有的硬盘,也务必检查硬盘的 S.M.A.R.T. 状态,并检测是否有坏道,一旦扫出坏道,请及时备份数据,不要再使用该硬盘。 主板:选择 H61 ITX 主板

我最终敲定的七彩虹 H61 ITX 主板,已经安装了处理器、散热风扇和内存条。 对于我的用途来说,一款适合用于 NAS 的二手主板需要满足以下条件: ITX 规格,17x17 尺寸,带挡板,能装进 NAS 机箱里 板载低功耗处理器,或者是支持自行安装低功耗处理器 有至少 4 个板载 SATA 接口,用于连接前面板硬盘 有富余的 SATA 接口,或者是单独的 mSATA 盘位,用于连接系统盘 配备千兆网卡

出于节约成本、充分利用资源的考量,我首先想到的是二手工控板和收银机主板,它们尺寸合适,集成了低功耗处理器,还有 mSATA 盘位。然而在售的产品却多只有 1~3 个 SATA 接口,显然无法使用四盘位。好不容易看到一款带有 4 个 SATA 接口、1 个 mSATA 盘位的收银机主板,却发现它使用的是 19V 四针电源接口,无法直接给硬盘供电。 看来只好稍微放宽要求:有 4 个 SATA 口就行,而且可以自行安装处理器。当然,还要支持标准 ATX 电源,以备安装硬盘。 二话不说,直接打开二手市场,检索关键字「ITX 主板」,果然发现了适合我的选择:IntelH61 芯片组的 ITX 主板。目前线上二手市场在售的该类 ITX 主板,外观和配置大同小异: 这让我喜出望外!再进一步挑选一款成色好、且带有 PCIe 槽位的主板,最终我敲定了七彩虹的一款 H61 板子,作为我组装 NAS 的主板。 值得注意的是,我特地选择带有 PCIe 槽位的主板,就是为了扩展性。若是四个盘位全部插上数据盘,就没有富余的接口可以连接系统盘了,所以后续还需要购买扩展卡来补足短板。 CPU:选择第三代酷睿「T」后缀处理器

我选择的处理器:酷睿 i3-3240T。(图片来源:Intel) 作为不间断运行的设备,降低功耗是关键,不然电费吃不消。对于 NAS 来说,低功耗处理器自然是优选。 为了搭配 H61 平台,我选择了i3-3240T,这是第三代英特尔酷睿的一款台式机处理器。型号带有「T」后缀,意味着这是 i3-3240 的低功耗版本。 我之所以选择 i3-3240T,正是因为它的 TDP(最大热设计功耗)只有 35W,特别适合 NAS 这样需要长期运行且对功耗有要求的场景。并且,我的使用场景以存储为主,不需要太高的性能,因此其 2.9 GHz 的基本频率也足够,对于一些负载相对较高的场景(例如 PhotoPrism 照片扫描)也有一定的性能余量。 当然,由于定位低、年代早(诞生于 2012 年第三季度),现在购物平台上的二手散片不到 30 元就可以搞定,还包邮。 此前,我还考虑过选择 i3-2100,它价格更低廉(二手价格 20 元出头),拥有更高的基本频率(3.10 GHz),但由于工艺更老,它的 TDP 高达 65W,用作 NAS 处理器恐怕不划算。 提示:如果你有更高的性能要求,例如要用 NAS 来跑各种容器应用,那么你或许要考虑更高阶的处理器,如 i5-3470T。 内存条:直接捡二手市面上那些流通的大品牌二手 DDR3 内存条,即使折旧成为二手商品,也仍然有着相对可靠的质量。所以出于性价比和节约成本的考虑,我同样选择二手内存条。 在选择时,务必找到评价高的、专营二手电脑零配件的店铺,并且一定要选择三星、金士顿、威刚这样的国际知名品牌,这样可以大幅降低「翻车」的几率。 现阶段我以存储为主,不需要同时部署多个对系统资源要求高的服务,因此暂时选择单条 4GB 1600 MHz DDR3 内存。后续若是成为了容器技术或虚拟机技术的「重度玩家」,还可以加装一条 4GB 的内存。考虑到我使用的系统是 OpenMediaVault,对内存要求本来就不高,因此不需要安装更大的内存。 机箱:选择全新带有 PCIe 插槽的机箱 买过 NAS 的读者都知道,NAS 机箱的外观就像是一个方方正正的大盒子,正面有可插拔的硬盘仓位,这是其标志性的特征。主板规格方面,NAS 机箱体型小,2~4 盘位的机箱通常以 17x17 的 ITX 规格为主,少部分机箱支持 17x19 规格。 面对广大 DIY 爱好者,有厂家推出了专门的 NAS 机箱。以四盘位的机箱为例,它们的外观大同小异: 通常在正面配备了一列 3.5 英寸的硬盘仓位,按住插销可以插拔 背面预留了电源仓位、I/O 挡板位,其中电源采用 FLEX(小 1U)规格 预留 12cm 的风扇安装位 部分机箱还会配备一个全高插槽位,可以安装 PCIe 板卡

我特意选择了一款由店家「长宽高工控」推出的、带有 PCIe 插槽位的机箱,旨在满足扩展性,可以装得下我的 PCIe 板卡。主板安装在机箱底部,前面板有 USB 3.0 接口。 CPU 散热器:务必选择超薄散热器

可以适用于 NAS 的超薄散热风扇。(图片来源:飓冷) 由于处理器需要自行安装,自然不会像工控机那样自带散热器。H61 这样的 ITX 主板,可安装的散热器与台式机规格相同(LGA 1155)。但是,由于 NAS 机箱空间普遍狭窄,因此对高度有明确要求,不同的机箱对高度要求各有不同,通常都要求散热器高度在 30~35mm 以内。 对于 NAS 等狭小的机箱,第三方厂商推出了超薄散热器,你只需以「超薄散热器」或者「1U」为关键字检索。安装方法和一般的台式机主板相同。 笔者选择的是一款只需 30 元的全新 31mm 铜芯散热器。这种散热器,与 CPU 的接触面为铜底,鳍片为铝制,相对来说性价比较高,对于我这台低功耗的 NAS 来说足够了。 散热风扇:必须更换机箱自带的风扇 在购物平台买到的 NAS 机箱,普遍都会随机附带一只 12cm 的风扇,出厂时就已经安装在机箱背部,用于给硬盘散热。不过,我买到的机箱,配备的风扇是大 4pin 接口(即老式 IDE 硬盘和 IDE 光驱的供电口)的,这种接口无法调速,风扇 7x24 小时全速运行,呼呼的风声整个卧室都听得清清楚楚——晚上很难睡得着觉。 解决办法,就是买一只小 3pin 供电的 12cm 机箱风扇。我选用的是 2019 年购买的爱国者(Aigo)「冰魄彩虹」12cm 机箱风扇,这只风扇闲置已久,现在相当于「旧物利用」了。 在收到机箱后,拆掉原配的风扇,直接将新风扇安装进去。安装的时候注意风扇朝向,确保风扇走线能够得到主板。 待主板安装好后,直接将风扇电源插在主板上的「SYS_FAN(系统风扇)」接口即可。该接口支持调速,主板可以根据传感器温度自动调速,正常情况下开机没多久风扇速度就会降下来。 电源:全新小 1U 电源

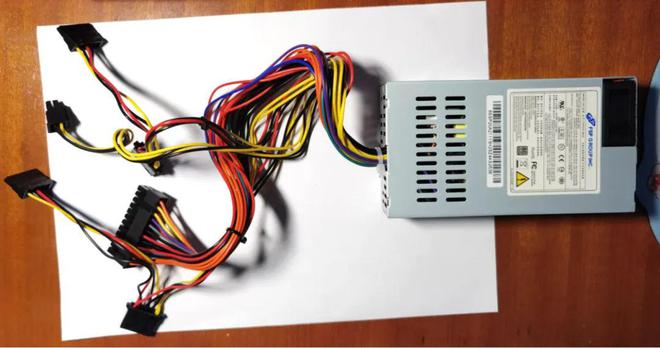

图中的电源就是 FLEX 规格的电源。 为了保证设备安全,我选择的是全新的 FLEX(小 1U)电源。FLEX 是一种小体积的电源规格,原本用于服务器,现在也用于 ITX 等规格的小型机箱,引出的线缆与标准的 ATX 电源相同。 功率方面,考虑到 NAS 是以存储为主的低功耗设备,无需带动高性能显卡,并且 4 块硬盘同时运行的功率不大(单块硬盘功率不超过 10W),因此无须使用超过 300W 的电源。 接口方面,这是要重点考虑的。首先要确保至少配备两个大 4pin(IDE)电源接口,因为市面上的四盘位 NAS 机箱就使用两个大 4pin 接口给四块硬盘供电。而 SATA 电源接口可以按需考虑,若需要加装固态硬盘,则至少要保证有 1 个 SATA 电源接口。 我最终选择了这样的 FLEX 电源: USB 3.0 扩展卡:踩坑与填坑下单后,我陆续收到了那些零配件,期盼着所有配件到齐之后就能马上开始组装。 不过,等实际开始装配的时候,我才发现我忽略了一些很重要的参数,于是就充分利用板载的 PCIe 插槽,用 USB 3.0 扩展卡来补足主板的不足。在这一过程中,我踩了很多坑,也不断想办法填坑。 背景:对付百兆网卡,以及 SATA 接口不足的问题 收到主板后,装好 CPU,启动到 Windows PE 来试机,打开设备管理器,我才发现这台主板搭载的网卡是 RTL8105e,一张百兆网卡,理想状态下传输速度只有 12.5 MiB/s。这对于 NAS 来说堪称「龟速」,传一个数 GB 起步的大型文件就得忍受时间的煎熬,因此百兆网卡明显就是一个瓶颈。 另一方面,仅有 4 个 SATA 接口也是硬伤,这就意味着插上 4 块数据盘后,我就没有办法安装系统盘了。 对此,我最初的计划是:用一个板载 SATA 接口连接系统盘,然后购买一张 PCIe 接口的 SATA 扩展卡。不过,市面上基本不可能有「千兆网卡 + SATA」的板卡组合,适合我的选项只有USB 3.0 扩展卡。 我选择的扩展卡

这就是我最终选择的 USB 3.0 扩展卡。 精挑细选之后,我选择了这样一张 USB 3.0 扩展卡: 带有两个 USB 3.0 接口 带有千兆有线网卡(瑞昱芯片) 带有一个 19pin 接口,用于连接前置 USB 使用 SATA 电源供电

刷到这张卡之后,我喜出望外——这一规格简直就是为我而来的!仅用一张卡,就轻松破解了 H61 主板缺少千兆网卡的问题,还弥补了电脑没有 USB 3.0 的缺憾。电源上多出来的那个 SATA 供电接头正好可以连在扩展卡上,长度、走线都恰到好处。

扩展卡顶部还有一个 19pin 接口(左)和 SATA 供电接口(右)。 更重要的是,板卡上搭载的 19pin 接口,在配上一分二转接线后,还可以拓展一个内置的 USB 3.0 接口。在此技术上,只需要再购买一个 USB 3.0 转 SATA 的转换器,不就拓展出了一个 SATA 接口吗? 踩坑了!主板不支持从扩展卡启动 说到做到,于是我买到了转接线材,计划将转接卡拓展出来的 USB 3.0 接口用来连接系统盘(使用 mSATA 硬盘,再以转换器连接到 19pin 接口上),就先用 Windows PE 启动盘插在拓展的接口上,进行测试。 然而,我高兴得太早了。在 BIOS 设置中,我一直没能找到 U 盘启动项,即使打开了 CSM 模式、更换数个 USB 3.0 接口,也依然无法搜索到。然而同一个 U 盘,插在板载的 USB 2.0 接口上,反而能正常识别并引导系统,并在进入系统后识别出了我连在扩展卡上的移动硬盘! 那就只能说明,H61 平台是不支持通过扩展板卡来启动电脑的,只能在启动后由操作系统识别。 如何填坑 看来,还得使用板载接口连接设备来启动电脑,可以选择的方案是 USB 2.0 与 SATA。原本笔者考虑 USB 2.0,利用主板上的前面板 USB 2.0 插针来连接固态硬盘,但带宽受限,速度太慢,长期来看严重制约系统性能。 因此,我最终决定采用以下方案: 小结:一箭三雕经过反复试错后,最终我用一张扩展卡、一根 19pin 转 USB 3.0 前面板一分二线材,以及一个 USB 3.0 转 SATA 转换器,完美解决了 H61 主板缺少千兆网卡、SATA 接口不足的问题,还顺带为 NAS 提供了 USB 3.0 支持。 这可谓「一箭三雕」,岂不美哉。 正式装机 我先后组装过的台式机不计其数,但组装 NAS 可是第一次。面对这种特殊规格的机器,我自然是摸着石头过河,边做边探索正确的装机方式。 NAS 机箱的结构 我这个四盘位的 NAS 机箱,从外观上看就是一个方方正正的大盒子,宽 220mm,深 245mm,高 190mm,比一般的 ATX 机箱更接近「正方体」。 这款 NAS 机箱的盖子是「顶开式」的——盖子呈现 U 字形,盖住机箱的顶部和左右两侧,底部设计了滑轨以便于更好地开合。 机箱内部最显眼、占据空间最大的就是硬盘仓位,仓位的下方就是安装主板的位置,主板固定在机箱底部,ITX 规格,I/O 挡板自然也是横向的。机箱背部正对硬盘仓位有一只 12cm 散热风扇,风扇左侧则是安装 FLEX 电源的位置。 主板和电源的安装 由于尺寸小,四盘位 NAS 机箱给主板预留的位置常常很狭窄,自然很难伸手进去操作。因此,在拿到主板后: 先不要安装 FLEX 电源,因为主板有两个螺丝孔正对电源下方 在机箱外面将 CPU 及其风扇安装好 提前把 24pin 与 8pin 这两个电源插头插在主板上,不然主板装进去之后,在狭窄的机箱里插拔电源几乎是难于登天 再把 I/O 挡板扣在机箱上

上述步骤确认无误后,小心翼翼把主板送进去,对准螺丝孔位和 I/O 挡板,然后上螺丝。通常螺丝很容易拧紧,只需要用一把足够长的螺丝刀即可够得着。 最后,再把 FLEX 电源放在电源安装位上,理顺线缆、拧紧螺丝(螺丝孔在机箱背面)。 更换机箱风扇 原配的机箱风扇采用 12V 大 4pin 供电,风扇电源从一根大 4pin 延长线引出,这根延长线一头连接 FLEX 电源,另一头给硬盘供电。很显然,这种接线没有经过主板,自然无法实现调速,风扇始终全速运行。 要更换风扇很简单,将原配风扇四个角的螺丝取下,然后把新的小 3pin 风扇装在同样的位置、拧上螺丝即可。 要注意风扇的朝向,扇叶无遮挡(也就是显示品牌大型 logo)的一面朝着机箱内部。同时还要注意风扇的摆放,使得引出的线缆长度合适,能插在主板上。 连接扩展卡和 USB 3.0 一分二转接线

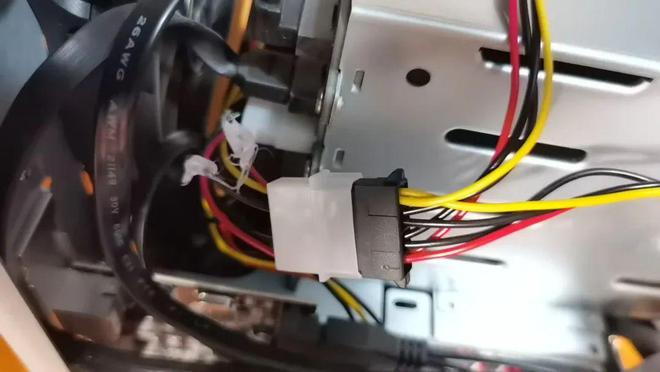

装好主板和扩展卡之后的样子。 安装扩展卡之前,首先确保主板已经安装好。 通常支持 PCIe 扩展的机箱,会在为 PCIe 板卡预留的位置安装挡片。我这款机箱的挡片是用螺丝固定的。卸下螺丝后,取下原装挡片,小心地把板卡插到 H61 主板的 PCIe x16 插槽上,最后拧上固定扩展卡挡板的螺丝即可。 然后,我准备好 19pin 转 USB 3.0 前面板(一分二)的线材,将其 19pin 这一端连接到扩展卡上。另一端的两个 USB 接口,其中一个连接 USB 3.0 转 SATA 转换器,把线缆引到机箱的另一边。 最后,再将 FLEX 电源离扩展卡最近的一个 SATA 电源接头连接到扩展卡上。 硬盘仓位线缆的连接 这款 NAS 机箱在硬盘仓位上设置了「SATA 背板」,用于连接四块数据盘。背板面向机箱后部的一侧,提供了 4 个 SATA 接口与两个大 4pin 供电接口。在连接时,需要注意合理走线,防止线缆长度不够而引起不便。 首先连接供电接口,此时 FLEX 电源上自带的两个大 4pin 插头就起了作用。

我用的小技巧:将原配风扇的大 4pin 电源线(白色接头)用作电源延长线,为硬盘仓位供电。 剩下就是 SATA 数据线了,将它们的其中一头连接到背板上,根据需要选择直头或弯头。我个人是在最上面的接口使用弯头,其余的使用直头。但由于 SATA 线材较硬,你要确保走线不受影响,也不要挡住风扇。 板载接口线缆的连接 由于接口位置限制,前面板控制线(电源、指示灯等)与 SATA 线很难事先连接好,只能在安装主板后再连接,这是一个技术活。 首先是前面板控制线插针,其针脚的定义可以从主板上找到——我这款 H61 主板特地将其接口定义印在了一个角落。安装时,注意辨别机箱控制线插头上的文字与正负极,小心捏住插头,将插头插在对应的针脚上。一般电源、复位按钮针脚没有正负极之分,可以直接插入;电源指示灯、硬盘指示灯则区分正负极,但即使插反也不会损坏,顶多只是不亮,改过来即可。 然后是 SATA 数据线。我这个主板在安装后,四个 SATA 接口的位置比较深,手指勉勉强强够得着,我为此折腾了许久,才摸清楚技巧:用两根手指捏住插头上端的一小截线缆,插头向下,小心翼翼送到接口旁边,靠在接口上,然后一点点调整位置,直到插头对准接口,最后插入,听到「咔嗒」一声即可。注意区分插头的方向。 最后是机箱风扇。我这块主板,「SYS_FAN」机箱风扇供电接口的位置并不深,手指够得着,因此借鉴安装 SATA 数据线的方式,小心把插头送进机箱插上即可。

主板安装完成,且布好线缆的效果。 ⌨️主板的配置 为了保证正常的使用体验,在正式进入系统之前,还需要先对主板进行一番配置。 连接显示器和键盘鼠标 在安装操作系统之前,手上这块主板就是普通的家用电脑,是不支持远程控制的,因此初期配置离不开显示器和键鼠。幸运的是,i3-3240T 显然自带核显,我这块七彩虹 H61 主板也自带了 HDMI 接口,可以直连显示器。 打开风扇自动调速功能 我这块七彩虹 H61 主板,初次开机试机的时候,风扇竟然是全速运行的,转速大得像是要起飞,明显不正常。这就是因为该主板默认没有启用风扇调速功能,无法根据当前温度状况自动调速。(真不知道厂家是怎么设计的。) 为了解决这个问题,需要进入 BIOS 设置(开机时反复按下 Del 键),按方向右键切换到【Advanced】标签页,️选择【H/W Monitor】,然后将【CPU Fan Mode Setting】这个参数设为「Thermal Cruise Mode」,即可开启风扇自动调速。 其他品牌或芯片组的主板,其设置项有所不同,你需要自行检索。 硬盘的选择和安装 在熟悉机箱并成功「调教」了扩展卡之后,安装硬盘就是水到渠成的事了。硬盘方面,我采用如下的配置方案: 系统盘安装我选用一块 128GB 的英特尔 SATA SSD 作为系统盘,这块盘是约 40 元买的二手盘,S.M.A.R.T. 诊断正常,并且此前在我另一台台式机上用了很长时间,依然可以放心使用。 然而,正当我兴冲冲地要把硬盘装上时,才发现我买的这个机箱内部没有预留 2.5 寸硬盘的安装位置!通常可以安装第五块硬盘的机箱,会在横梁开螺丝孔,用两颗螺丝来固定 SSD,但我买的这个机箱却没有这个设计。虽说可以用一个硬盘仓位来安装系统盘,但这却违背了使用 NAS 的初衷,我不愿意妥协。

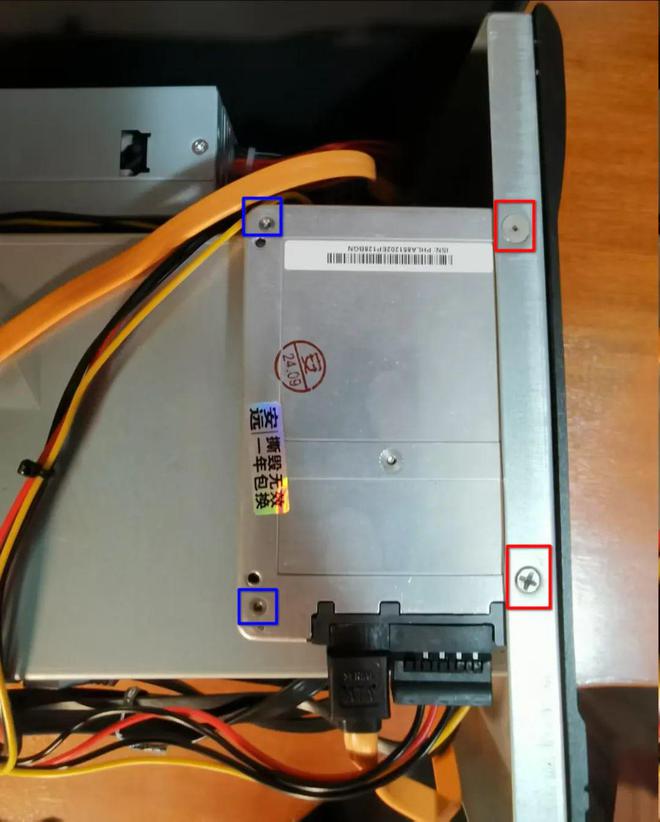

正是硬盘上的两个特殊孔位(蓝框内),以及偶然发现的机箱边框上的孔位(红框内)解了我的燃眉之急。 正当我感到一筹莫展的时候,我偶然发现,机箱靠近前面板上沿、被机箱盖扣着的边框上,有两个螺丝孔,并且边框下方的空间足够容下一块 SSD。说不定可以在这里安装我的英特尔硬盘。 我稍微比对了一下,发现螺丝孔的间距比 2.5 寸硬盘底部的标准螺丝孔要宽,不能直接固定。但幸运的是,这块 SSD 底部还有四个额外的小螺丝孔,直径小于标准螺丝孔,间距正好能对上机箱的那两个孔位。这简直是意外的收获! 就这样,我成功在机箱上「开辟」了第五个硬盘位,将 SSD 底部的小螺丝孔对准我发现的机箱孔位,然后拧上两颗超薄螺丝,插上硬盘线,完成安装。得益于超薄螺丝,机箱盖可以正常盖上,让这块英特尔硬盘天衣无缝地融入 NAS 机箱中。 或许厂商可能根本想不到还能这么安装 SSD。 我不组建磁盘阵列 可能一些 NAS 用户选购四盘位的产品,就是看重了组建磁盘阵列的潜力。用多块硬盘组成阵列,选用不同的工作模式,可以实现你对性能或数据安全的构想,例如: 我最初也是想使用磁盘阵列,选用 RAID 5 方案,以防止可能造成的磁盘损坏——该方案通过给一块硬盘存放冗余数据,在磁盘故障时能够通过重建阵列来恢复数据。 但我想的太简单了。检索资料才发现,磁盘阵列并不是万能的,它的适用场景为企业级别的存储,依托企业强大的数据管理能力,重在「冗余」而非「备份」。然而,若是在个人使用、以存储资料为主的场景下,无论哪种磁盘阵列,都存在下面的风险,需要用户有一定的技术储备和容灾能力: 组建了磁盘阵列,就不能轻易更换硬盘,因为阵列中的硬盘已经成为了一个整体。一旦拆下硬盘,其中的数据是无法单独读取的,除非把整个阵列的数据导出。 RAID 5, RAID 10 等方案,提升的是「冗余性」,旨在降低数据损坏时无法恢复的几率。但并不是说有了冗余数据就是万事大吉了,因为磁盘损坏后需要重建磁盘阵列,不仅耗时,还要面对恢复失败的风险。 要想更换磁盘阵列的模式,例如从 RAID 0 切换到 RAID 5,须清除原有的磁盘数据。

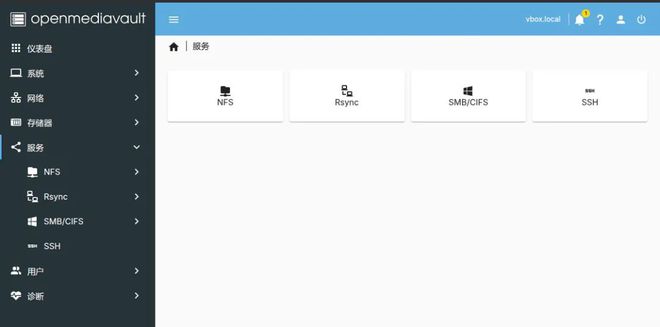

考虑到上面这些风险,我决定做「单盘战士」——所有 4 个盘位都安装独立的硬盘,每块硬盘各有分工,存放不同类型的数据,必要时还可以单独更换、升级。 采用单盘方案还有一个更现实的原因:我自己有数块机械硬盘,各自存放不同的数据,都需要通过 NAS 让我手上的多台设备能够访问。日后如果升级硬盘,或者是需要读取其他的硬盘,就单独拆下更换即可,不受 RAID 的「绑定」。这也是我动手组装 NAS 的重要初衷。 那数据安全怎么办?养成良好的备份习惯才是王道!为了保证数据安全,须严格遵循 3-2-1 备份原则: 3-2-1 备份原则: 至少保留三份数据副本(一份主份 + 两份备份),保存在两种不同介质上(如 NAS+ 本地硬盘),且有一份异地存放(如加密上传到可靠的云存储服务,或定期离线备份至移动硬盘并存放在别处)。 就笔者自己的情况来说,重要的资料,异地备份到网盘上,再不定期使用移动硬盘进行冷备份,如此才能最大限度保证资料的安全。 数据盘的安装方案 现阶段,我安装 3 块数据盘。 我这款机箱要想安装 2.5 寸机械硬盘,需要先把硬盘仓位托架取出,将硬盘底部对准托架上预留的 2.5 寸螺丝孔位,然后拧上螺丝。 而对于 3.5 寸硬盘,安装则要容易的多,因为这就是托架的尺寸,可以直接将硬盘装到托架上,不用螺丝固定就把托架塞回机箱。但直接安装的后果很明显:取出硬盘时,托架出来了,硬盘还留在里面呢!因此,无论是 2.5 寸还是 3.5 寸硬盘,都必须使用螺丝固定。 另外,螺丝一定要选择平头螺丝,否则,装回托架时会卡住。在安装螺丝后,务必试着插拔一下托架,看看是否能顺利拆装。 安装系统前,取出所有的数据盘 为了避免后续安装操作系统时手滑选错磁盘导致数据丢失,我认为在成功安装系统前还是不要放入数据盘为好,只保留系统盘。 ⚙️操作系统的选择 NAS 本质上是一台电脑,你可以根据自己的需求来安装操作系统。 我认为,如果以存储为主要需求,同时兼顾 Docker 等高阶应用的话,对于自己组装的家用 NAS,最合适的操作系统就是 OpenMediaVault(简称 OMV)了。 OMV 就是为 NAS 而生的操作系统,有以下可圈可点的特性: 面向家用存储场景,提供了一系列开箱即用的功能(磁盘管理、SMB、NFS 等)。 可以通过安装插件来拓展用途,例如启用 OMV Extras 扩展后,你就可以安装 openmediavault-compose 插件,在 NAS 上运行 Docker。 建构在网页端的管理界面,无须安装客户端,打开浏览器即可完成配置。 更重要的是,OMV 是开源免费的,没有版权之虞,不用担心授权问题;以 Debian 为基石的它更是广泛兼容各大 x86-64 平台电脑 ,不挑硬件。

OMV,或许是最适合家用自组 NAS 的操作系统。 另外,如果你技术水平更高,乐于「折腾」,还有更多选择。例如: 总有一个选择适合你。如果更偏向开箱即用的存储体验,我建议你优选 OMV。可以阅读 OMV 的官方文档,或者是查找技术达人们制作的教程。我自己也会在本站编写一篇配置教程,敬请期待。 「自己动手,丰衣足食」,拥有一台自己亲手装配的 NAS,感觉真好。 一方面,现阶段的我要求不高,组装 NAS 更多是提供一种便捷方案,集中存取我既有硬盘的数据;另一方面,我自己乐于动手组装电脑,享受亲手操作时的沉浸感,那已经是一种快乐的心流状态。 同时,我也乐于看到老硬件焕发新生,那些十余年前看似过时的主板、CPU、内存、硬盘等硬件,跑 NAS 绰绰有余,如今 7x24 小时稳定运行,为我的数据存储提供诸多便利,这何尝不是一种生生不息的力量。 我是安小匠,希望这篇心得可以为热爱计算机的你带来一些启发。若是你有相似的 DIY 兴趣和预算考虑,或许可以参考我这篇教程。 https://sspai.com/post/98141?utm_source=wechat&utm_medium=social 作者:爱拼安小匠

责编:克莱德 |